関宿

知っている人は知っているこの地名。関東にある城下町で「せきやど」といいます。

何が有名かというと、関東を流れる利根川、江戸川の水との戦いで幾多の災難を克服してきた街なのです。その堤防の上に関宿城博物館があります。本丸は松平康元が天正18年に建立。

今はそのお城を水害で街を守るため度重なる工事によってやっと治水が完成したことを表す博物館になっています。

博物館に入ると昭和になっても起きた水害の模様が通路の足元のモニターからビデオで流れます。見た人は「津波?」と思う人が多いようで、光景は3月11日を思い出すような様でした。

川の完成によって川を使った流通の拠点になり、街はますます栄え、関東平野に暮らす人たちにもたらす水害の減少をさせた結果となりました。

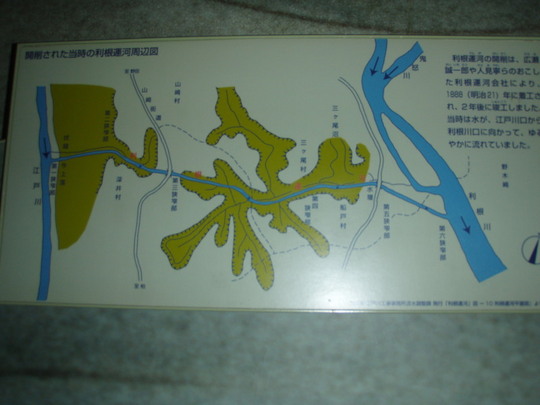

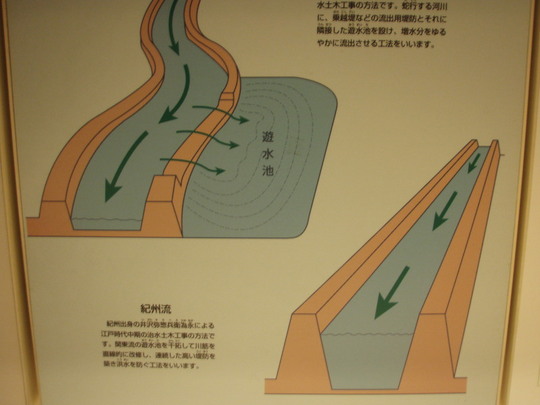

今のこの周辺のほとんどの川は人工的なものであって、洪水対策から意図的に川を増やしたり、水路を設けたり、干潟を作ったり、逆に堤防を築いたりして水戸の繋がりを上手く利用すべく様々な処方が取られたことが展示してあります。

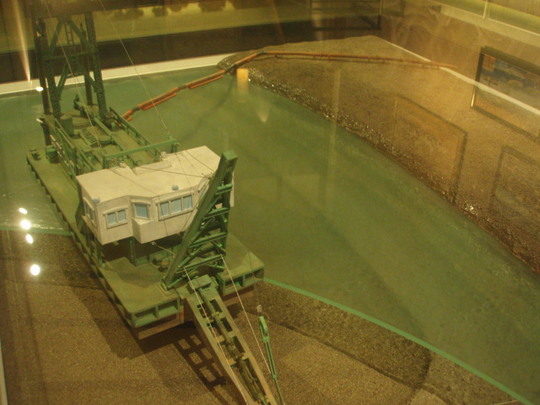

近代に入ってもなおその工事は形を変えて進み海外からの技術も取り入れ大規模な河川改修が行われてきました。いまやスーパー堤防とまで言われるようになっています。

よく高瀬舟という言葉を聞かれたことがあると思いますが、昔の交通の主役です。

人はもちろん、生活物資や建築のための材料運搬などその数は何百漕にもなったそうです。今ほど時間の経過が早いわけではないのでその速度は川の流れと、昇る風の強さ任せの船でしたが、大きさにして20mくらいの大きな船で、それが縮小版で展示してありました。

またジオラマで当時の生活の様子、川底の工事の内容、堤防作りの方法などが克明に作られてありしばらくは足を止めて見入ってしまいます。いまや高い堤防と遊溜池がそこかしこにあって、憩いの場所にもなっています。

我々も川とは切っても切れない趣味を持っております。

明日、付知川(岐阜)に行ってこようかと思っております。